Io e Matthias stiamo per iniziare un percorso tematico di post inerenti al tema dell'identità individuale che muta nel corso del tempo e che è influenzata dalla percezione che gli altri hanno di noi.

Iniziamo con alcune poesie di Kostantinos Kavafis.

(Solita specifica ormai ripetitiva ma a mio avviso sempre e comunque necessaria: le frasi in rosso mettono in risalto i pensieri di Matthias).

BIOGRAFIA DEL POETA:

Il suo stile di vita è tranquillo e abitudinario, costituito da pochi ma profondi legami.

Questo letterato ha intrapreso qualche viaggio in Europa come ad esempio quello a Parigi nel 1897.

Kavafis era conosciuto e molto stimato da Edward Morgan Forster.

Ci sono giunte due sue raccolte di poesia: la prima risale al 1904 mentre la seconda invece è stata stampata sei anni dopo.

Il poeta è deceduto nel giorno del suo settantesimo compleanno a causa di un tumore alla gola.

1) UN VECCHIO:

Interno di caffè. Frastuono. A un

tavolino, siede appartato un vecchio:

col giornale dinanzi a sé, senza compagnia.

E pensa, nella triste vecchiezza avvilita,

a quanto poco egli godé la vita

quando aveva bellezza, forza e ragione.

Sa di essere invecchiato molto: lo sente, lo vede.

Ma il tempo che era giovane lo crede quasi ieri.

Oh, che spazio breve! Che spazio breve!

Riflette. A come la Saggezza l’ha ingannato.

Se n'era sempre (che follia!) fidato:

"Domani. Hai ancora tempo" la bugiarda diceva.

Gioie sacrificate... ogni slancio represso... Ricorda. Ogni occasione persa, adesso suona come uno scherno al suo senno demente

fra tante riflessioni, in tutta quella pioggia di memorie, è stordito il vecchio. Appoggia il capo al tavolino del caffé... s'addormenta.

Sono molti i parallelismi che ho instaurato tra alcuni versi di questa poesia e altre opere artistiche e letterarie. Qui ne riporto una parte.

Nella prima strofa il poeta ci introduce un ambiente interno nel quale un anziano è solo in tutti i sensi: accanto a lui non c'è nessuno e sembra estraneo all'ambiente circostante. Infatti l'aggettivo appartato, in poesia, è molto spesso sinonimo di avulso dalla realtà. In questi primi versi quindi il tema centrale è la solitudine.

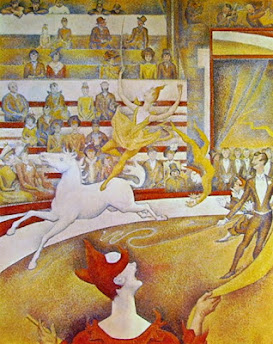

Ho subito pensato all'Assenzio di Degas:

Questa prima terzina della poesia di Kavafis e l'opera Assenzio vogliono farci riflettere sui tipi di solitudine: c'è, a mio avviso, una solitudine positiva della quale tutti dovremmo godere, ovvero, dei momenti in cui stare con noi stessi per "ricaricarci" e per poter diventare introspettivi. Tuttavia c'è anche, decisamente più diffusa, una condizione di solitudine angosciante, analoga all'isolamento, data dall'incomprensione con gli altri. Il peggio nella vita, almeno credo io, consiste nel non poter contare proprio su nessuno, nell'essere circondati soltanto da persone false, insensibili ed egoiste, pur godendo di buona salute e di una situazione economica più che dignitosa.

I versi della seconda strofa mi ricordano una massima di Seneca, esposta nel De brevitate vitae: Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus.

Il De Brevitate vitae è stato scritto probabilmente nel 49 d.C, quando Seneca stava ritornando dall'esilio. E' una breve opera, sempre attuale, in cui il filosofo romano riflette sulla fugacità della vita, invitando i lettori di ogni tempo ad essere padroni del proprio tempo, vivere bene il presente dal momento che si tratta di un tempo in cui per ognuno è possibile perfezionarsi moralmente.

Questa poesia è l'antitesi del Carpe Diem di Orazio: si tratta di un testo pieno di rimpianti, soprattutto a partire dalla quarta strofa.

Kavafis sembra pentirsi di non essere stato un po' più avventato da giovane:

Per me qui il poeta sta rimproverando se stesso per aver rimandato magari reazioni di gioia esplosiva e per non aver approfittato di occasioni che potevano essere fruttuose per la sua crescita. D'altra parte, la nostra identità è definita anche dalle nostre scelte e decisioni di vita, prese e mancate.

E così da vecchio si ritrova malinconico e... prende atto della morte che si avvicina. Almeno, per me il verbo finale "s'addormenta" richiama alla fine della vita.

2) CANDELE:

Stanno i giorni futuri innanzi a noi

come una fila di candele accese,

dorate, calde e vivide.

Restano indietro i giorni del passato,

penosa riga di candele spente:

le più vicine danno fumo ancora,

fredde, disfatte, e storte.

Non le voglio vedere: m’accora il loro aspetto,

la memoria m’accora il loro antico lume.

E guardo avanti le candele accese.

Non mi voglio voltare, ch’io non scorga, in un brivido,

come s’allunga presto la tenebrosa riga,

come crescono presto le mie candele spente.

Tuttavia le candele spente (fredde, disfatte, e storte) che compaiono nella seconda strofa rappresentano il passato. La fila di candele spente continua ad aumentare di numero, segnale inequivocabile dell'inesorabile scorrere del tempo: Non mi voglio voltare, ch’io non scorga, in un brivido,/come s’allunga presto la tenebrosa riga...

Questa poesia dolente mi ricorda prima di tutto i versi del salmo 89: "Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo."

Non è certo una concezione gioiosa e ottimistica dell'esistenza umana ma... che questa lirica di Kavafis, insieme al salmo poco fa citato, alludano al fatto che la sofferenza e le fatiche cambino le persone che le attraversano?

Il tema principale di questa poesia è la morte che si avvicina.

Le candele spente suscitano in Kavafis sia amarezza, poiché gli ricordano i giorni già vissuti e quindi il tempo trascorso che non tornerà indietro, sia angoscia, visto che la morte diventa via via più prossima. L'aggettivo "tenebrosa" che definisce la riga di candele spente che si allunga per me è un richiamo alla morte.

3) ITACA:

Se per Itaca volgi il tuo viaggio,augurati che sia lunga la via,e colma di conoscenze e d’avventure.Non temere Lestrìgoni e Ciclopio Posidone incollerito:nulla di questo troverai per viase resta alto il tuo pensiero, e squisita è l’emozione che ti tocca l’anima. Né Lestrigoni e Ciclopi,e neppure il feroce Posidone incontrerai,se non li rechi dentro, nel tuo cuore,se non li drizza il cuore innanzi a te.

Augurati che sia lunga la via.Che siano molte le mattine d'estate

in cui felice e con soddisfazione

entri in porti mai visti prima;

fa’ scalo negli empori dei Fenici

per acquistare belle mercanzie,

coralli e madreperle, ebani e ambre,

e ogni sorta d’aromi voluttuosi,

quanti più aromi voluttuosi puoi.

Recati in molte città d’Egitto,

a imparare, imparare dai sapienti.

Tienila sempre in mente, Itaca.

La tua meta è approdare là.

Ma non precipitare il tuo viaggio.

Meglio che duri molti anni

e che ormai vecchio attracchi all’isoletta,

ricco di ciò che guadagnasti per la via,

senza aspettarti da Itaca ricchezze.

Itaca ti ha donato il bel viaggio.

Senza di lei non ti mettevi in via.

Nulla ha da darti più.E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.

Sei diventato così esperto e saggio,

e avrai capito che vuol dire Itaca.La patria di Ulisse rappresenta qui anche gli obiettivi che ogni essere umano coltiva:

"Itaca ti ha donato il bel viaggio. Senza di lei non ti mettevi in via./Nulla ha da darti più."

Anche se la meta finale può non essere straordinaria (Itaca è una semplicissima isola di pecore), le difficoltà, gli ostacoli e le sensazioni positive nascono da qualcosa che si coltiva dentro. Più il viaggio di vita è lungo e meglio è per le maggiori possibilità di esperire, di incontrare luoghi e persone che arricchiscono l'anima di ognuno.

Condivido questa lettura. Itaca qui è un'isola portavoce di desideri, obiettivi umani perseguiti nel corso del grande viaggio della vita, viaggio che dura molti anni e che, se vissuto bene, porta a conoscere meglio se stessi.

A mio avviso i Lestrìgoni (giganti antropofagi) e i Ciclopi, con Poseidone, alludono ad ostacoli, difficoltà e sfide da affrontare. L'importante è non lasciarsene sopraffare, dal momento che nessuna esistenza umana è "un cielo senza nuvole".

La prima parte della seconda strofa: Che siano molte le mattine d'estate/in cui felice e con soddisfazione/entri in porti mai visti prima; è sia un invito a gustare appieno tutte le esperienze della vita, comprese le relazioni con gli altri, sia ad approfittare per ampliare le proprie conoscenze.

4) RARITA':

Un vecchio. Ormai spossato e curvo,

deformato dagli anni a dagli abusi,

lentamente cammina per la via.

Pure, com'entra in casa, per celarvi

il suo sfacelo e la vecchiezza, medita

la sua presa superstite tra i giovani.

Adolescenti dicono i sui versi.

Trascorrono in quegli occhi vivi le sue visioni.

È sua l'epifania della bellezza

di che le sane, voluttuose menti,

le sode, armoniose carni fremono.

Qui Kavafis parla di se stesso. Nella prima strofa l'autore si pone una questione molto rilevante: la sua letteratura quale impatto ha lasciato nelle giovani generazioni?

Di seguito, sembra che, secondo Kavafis, la poesia consista nella manifestazione della bellezza di cui il poeta è artefice: "È sua l'epifania della bellezza".

In questo componimento per me è evidente il forte contrasto tra giovinezza e vecchiaia. Da vecchio Kavafis è curvo, debole, con poche energie.

La giovinezza, la sua e quella di chi legge e apprezza i suoi versi, è vista come il periodo di vita in cui gioire, amare, godere appieno del presente.

5) LA CITTA':

Hai detto: «Andrò per altra terra ed altro mare.

Ci sarà una città meglio di questa.

Ogni mio sforzo è una condanna scritta;

e il mio cuore è sepolto come un morto.

E fino a quando in questo desolato languore?

Dove mi volgo, dove giro l'occhio,

macerie nere della mia vita miro, ch'io non seppi, per anni, che perdere e schiantare».

Non troverai nuove terre, non troverai altri mari.

Ti verrà dietro la città. Per le vie girerai:

le stesse. Negli stessi quartieri invecchierai;

ti farai bianco nelle stesse mura. Perenne approdo, questa città. Verso altri luoghi non sperare non c'è nave per te, non c'è altra via.

La vita che schiantasti in questa tana

breve, in tutta la terra l'hai persa, in tutti i mari.

Kavafis dev'essere stato pessimista e triste, come la maggior parte di chi ha scritto e scrive poesie. Nelle tue ho visto anche speranza e ammirazione di una natura abbastanza spesso personificata ma... penso che la tua migliore poesia, quella emotivamente più intensa, sia "Addio ragazzo!", cioè quella che si riferisce ad un massacro degli anni '90. Secondo me il linguaggio poetico è adatto ad esprimere e trasmettere emozioni e sentimenti forti ma per lo più negativi. I sentimenti positivi per me si vivono, mentre invece gli stati d'animo negativi permettono di riflettere e per questo vengono trasposti sulla carta in forma di versi.

Saggi e romanzi invece hanno lo scopo di tramandare messaggi e contenuti più ragionati e più filosofici.

In realtà in questa poesia io non vedo la volontà di superare il dolore o la speranza in una vita migliore, soprattutto se penso ai versi finali:

6) PITTURA:

Al mio lavoro dedico cure amorose e vive.

Ma oggi mi disanima questa grande lentezza.

È l’influsso del tempo. S’accupa la purezza

del giorno. E vento e pioggia hanno tutto sconvolto.

Ho voglia di guardare, non di scrivere.

E in questo quadro un bel ragazzo miro,

recline alla fontana, a riposare.

È stanco, forse, d’aver corso molto.

Che bel ragazzo! E come l’ha ravvolto

Il divino meriggio, per farlo addormentare.

Io così lungamente siedo e miro.

E smemoro, nell’arte, dell’arte la stanchezza.

I tempi principali della poetica di Kavafis sono: lo scorrere del tempo, il contrasto tra giovinezza e vecchiaia, l'avvicinarsi della morte e la sensualità in amore. Quest'ultimo tema lo abbiamo tralasciato dal momento che non sarebbe stato inerente al contenuto del post. Chiudiamo quindi con questa sesta poesia.

Kavafis è stato anche pittore. Nonostante sia appassionato della sua pittura e della sua poesia, lo scorrere del tempo lo rende meno efficiente. Anche qui ricompare il motivo poetico della vecchiaia che toglie le energie vitali.

Nei versi: S’accupa la purezza/del giorno. E vento e pioggia hanno tutto sconvolto il vento e la pioggia sono metaforici, come se la vecchiaia che incombe fosse paragonata all'autunno. D'altronde, in Cardarelli accade la stessa analogia:

Autunno. Già lo sentimmo venire

nel vento d'agosto,nelle pioggie di settembre

torrenziali e piangenti

e un brivido percorse la terra

che ora, nuda e triste,

accoglie un sole smarrito.

Ora che passa e declina,

in quest'autunno che incede

con lentezza indicibile,

il miglior tempo della nostra vita

e lungamente ci dice addio.

Poi si parla di un quadro... Kavafis si è raffigurato da giovane?